「徹底」には社長が寝ても覚めても考えること

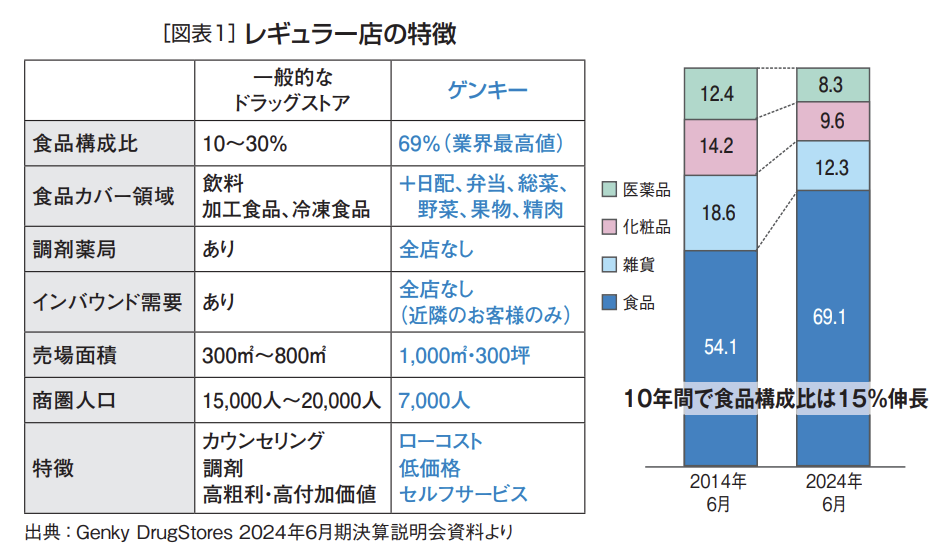

─2024年6月期決算では、食品の売上構成比率が69%とほぼ70%に迫る勢いです。経営戦略の中で、食品部門をどのように位置付けていらっしゃいますか。

藤永 総務省が毎年更新している家計支出調査と照らし合わせて、生活必需品分野における食品の構成比と店内の売上構成比を揃えることで、小商圏に挑もうと考えています。

小商圏フォーマットでは、同じ人が繰り返し来店することで商売が成立します。そして、そのお客様の家で、1ヵ月に野菜に何円、総菜に何円、パンに何円使います…というところが店内の売上構成比と合っていると、「自分にピッタリのお店」と感じて頂ける。そこがずれていると、中・大商圏に戻らなければならなくなるだろうというのが、大前提です。

消費者は、生活必需品分野のうち70数%を食品に使っています。ですから我々も食品の構成比が70%を超えるのは当然のことと言えます。

─小商圏に対応するための戦略部門という位置付けですね。御社がDgSの中での差別化要素としてあえて「食品」を選ばれた経緯を教えてください。

藤永 私たちが食品を取り扱い始めたのは25年前になります。当時私たちは福井県で27店舗を展開していましたが、カワチ薬品のお店を見てこのやり方は県外でも通用するのではないかと思いました。

それで、150坪から900坪に転換しようとして、カワチさんのように4割は食品を置こうと思ってスタートし、それがうまくいったわけです。

その後、女性の社会進出が増えてショートタイムショッピングへの要望が強くなり、300坪の店舗を開発しましたが、食品をやめるという選択肢はありませんでした。店舗面積は3分の1になりましたが、アイテム数は1万6,000SKUから1万2,000SKUと3割しか減らしていません。価格帯の高いアイテムはどんどんやめて、低価格のもの、生活必需品、消耗品だけのお店にしていきました。

─それがいまの食品につながってきたのですね。

藤永 はい。いまでは300坪型の1号店が9年目になりました。その間により小商圏化してきて、食品の構成比率は45%から70%まで増えました。

8年前にはじめて生鮮の導入に取り組んだときには「フード&ドラッグ」という名前をお店の看板に付けました。当時、アメリカのコンビネーションストアの看板には大体「フード&ドラッグ」と書かれていて、それをまねしたのがスタートです。ここ3年ほどで、フード&ドラッグという名前は全国的に聞かれるようになりました。

─食品の構成比率が増えるに伴い、生鮮比率も上昇しています。DgSが青果、精肉を取り扱うのは高難易度かと思いますが、御社ではどのように取り組まれたのでしょうか。

《取材協力》

代表取締役社長

藤永 賢一氏