治療用アプリでデジタル治療が可能になる

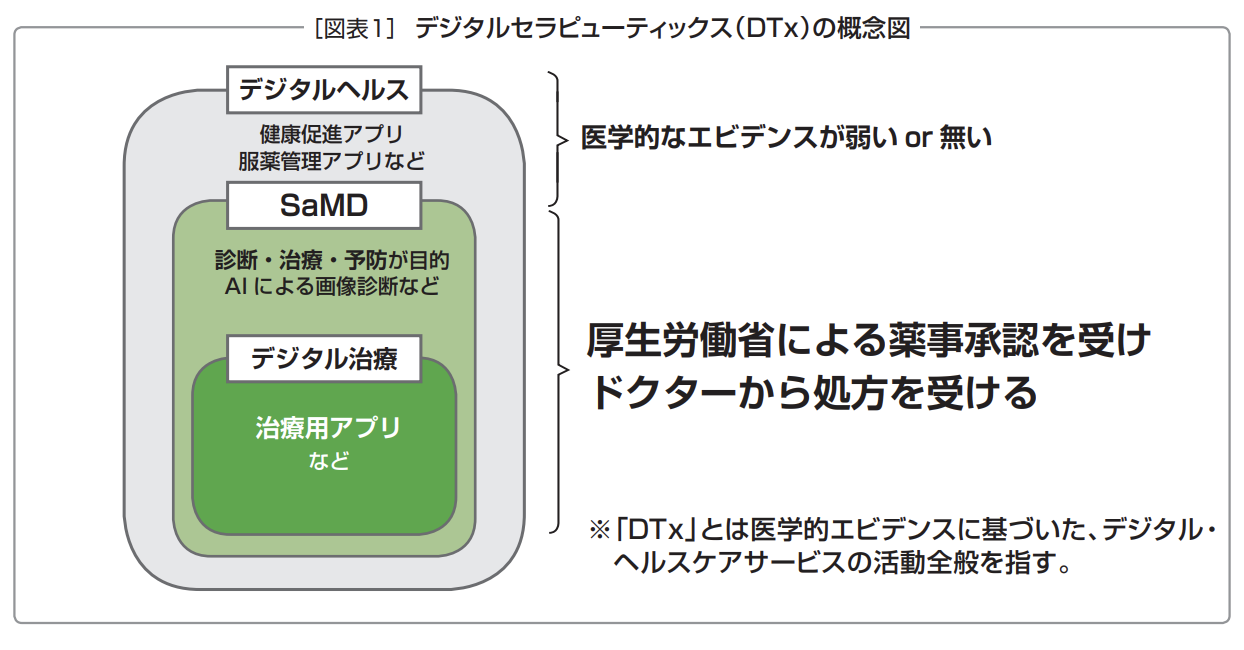

ヘルスケアサービスのデジタル化(=デジタルヘルス)が進んでいる(図表1)。地域のヘルスケアハブを目指すドラッグストア(DgS)にとって、地域の患者との顧客接点はリアルだけではないので、デジタルでの顧客接点を増やすことが重要である。

デジタルヘルスのなかでも、厚生労働省による「薬事承認」が必要となるプログラム医療機器(ドクターの管理下のデジタル技術で診断・治療を支援するソフトウェア)のことをSaMD(サムディ=Software as a Medical Device)という(図表1の薄い緑色の部分を参照)。

内閣府の企画改革推進会議は、近い将来プログラム医療機器(SaMD)の薬事承認期間を最短で1年程度に短縮することを目指している。薬事承認を取得することで、医学的なエビデンスを証明し、ドクターが関わるデジタル治療が可能になる(図表1の濃い緑色の部分を参照)。

デジタル治療の一例である「治療用アプリ」は重篤になる前の「未病・予防」から「治療」までをアプリを通して行うものだが、その治療用アプリで薬事承認を取得すれば、たとえば精神行動障害(不眠、不安などを伴う精神障害)の患者に有効とされる「認知行動療法」などの指示をドクターが行えるようになる。

日本国内の治療用アプリでは、CureApp社が禁煙・高血圧、SUSMED社が不眠症の「薬事承認」を取得済み。CureApp社の禁煙の治療用アプリでは医療機器(写真1)をセットで発売している(薬事承認を取得しているため保険が適用される)。ドクターの管理の下、吸入型の医療機器とアプリをセットで使っていれば、禁煙が進むという仕組みである。

未病・予防、生活習慣病改善のアプリを活用する米国のDgS

米国の治療用アプリを紹介する前に、病気になる前の「未病・予防」「生活習慣病の改善」をサポートするアプリの事例をまず最初に紹介しよう(図表1のデジタルヘルスの領域/グレー部分)。

米国DgS大手のCVSは「Hello Heart」という生活習慣病改善のアプリを活用し、病気になる前の人の未病・予防に対応している。血圧・脈拍の測定、健康診断結果の入力、毎日の歩行距離、体重、服薬などを記録して生活アドバイスを行っている(写真2)。

さらにドクターへの情報連携機能もあり、受診勧奨を行ったり薬を飲むのをやめてしまった患者には服薬リマインド機能で薬の「治療継続」をアドバイスしている。

日本ではスギ薬局が提供している「スギサポウォーク」が生活習慣病の改善をサポートする近い機能の健康促進アプリといっていいだろう。

米国の治療用アプリはヘルスケアの入口を広げる

米国ではさまざまな病気に対する治療用アプリが登場している。米国では民間保険が中心なのでその需要を獲得するために、各社は民間保険事業を強化しており、治療用アプリを「入口」にすることで、自社保険の利用者を増やそうとしている。

たとえば、米国小売業のウォルマートでは提携している保険会社がいくつかの治療用アプリをリスト化して提供している(図表2)。ウォルマートのアプリから保険に誘導する仕組みもある。

ウォルグリーンでは、小売業の公式アプリの中で「疾患一覧(左写真)」を掲載し、別会社(サードパーティー)のヘルスケアサービス(右写真)を提供するプラットフォームモデル。最終的には、治療用アプリによって自社のヘルスケアサービスを販売する方が患者の健康データが取れるので、自社開発も視野に入れている。

米国DgSのウォルグリーンでは「Find Care」というサービスで自社で選んだ治療用アプリを自社アプリ上のプラットフォームで紹介している(図表3)。

また米国小売業のCVSは自分たちで厳格な基準をつくり治療用アプリを提供する「CVS Point Solutions」というサービスを展開している。

日本でも将来的には同様のヘルスケアサービスが多数登場する可能性がある。治療用アプリは、デジタル顧客接点を増やしヘルスケアサービスの「入口」を広げるという点で、ヘルスケアハブを目指す日本のDgSにとっても重要になるかもしれない。

患者の健康データを集めてパーソナル化する

米国の治療用アプリを紹介する。「不安症」の治療用アプリでは、生活習慣を改善するため「クイズ機能」「教育コンテンツ機能」などの認知行動療法を基盤にしたプログラムが組まれている(写真3)。クイズの回答は、教育コンテンツのパーソナル化に活用しており、患者1人ひとりに最適化したプログラムを提供している。

「不眠症」の治療用アプリでは「睡眠レポート」の結果を活用しパーソナル化した、不眠症を改善するプログラムを提供している(写真4)。

米国で「薬事承認」を取得している「喘息」の治療用アプリでは、医療機器(吸入器)を使ったデジタル治療が行われている。服薬管理(吸入器の使用状況)の結果をドクターとデータ連携し、ドクターがチャットで面談する「オンライン診療」の機能がプログラムされている(写真5)。

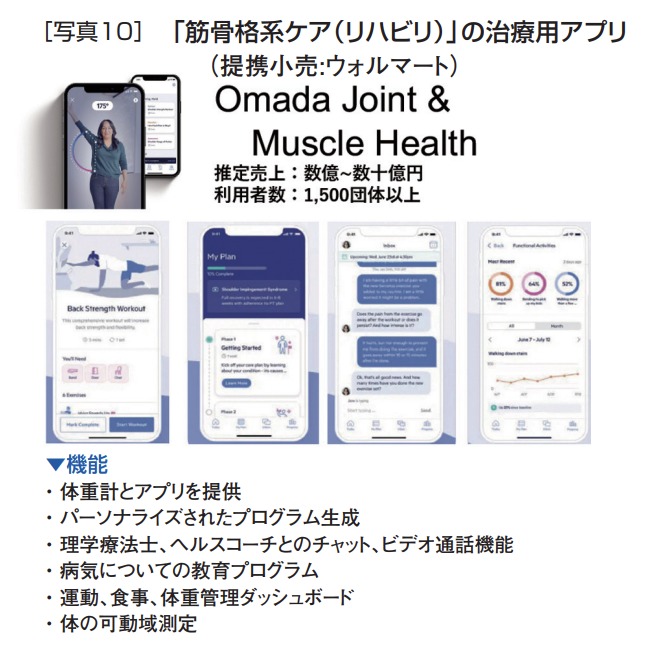

「糖尿病」「高血圧」は予備軍が多いのでヘルスケアサービスで有名な「Omada」や「Livingo」などのさまざまな開発会社がウォルマートと連携し、治療の選択肢を増やしている(写真6~写真9)。「Omada」の治療用アプリは1,500以上の団体で利用され、患者との顧客接点を増やすだけでなく医療機関とのBtoBの販売にも貢献している。

「筋骨格系ケア(リハビリ)」の治療用アプリは、理学療法士やヘルスコーチとのチャット・ビデオ通話のコミュニケーションを通してリハビリを行う(写真10)。本来リハビリは整形外科に長期的に通院する必要があるが、それがアプリを通して自宅で行えるようになるので、高齢化が進む時代には適しているだろう。

日本国内でも治療用アプリ開発が進む

日本でもCureApp社、SUSMED社、FRONTEO社といったITベンチャー企業をはじめ、塩野義製薬などの大手企業が、デジタル・ヘルスケアサービス事業へ参入している。

ヘルスケアアプリ開発をサポートする、サイバーエージェントの「デジタル創薬準備室」では、DgSと調剤医療向けに「生活習慣病をサポートするアプリの開発」「治療用アプリの開発」など、デジタル・ヘルスケアサービスの支援全般に対応している。

「医療のビックデータ×AIアプリの研究を進める複数の研究機関では、地域の健康診断データで最適な治療法を探しています。今後ドラッグストアさんのヘルスケアの健康データ・顧客データが活用できれば、治療法の仮説・検証ができるようになるので、より効果的な治療用アプリを作れるのではないかと話しています」(サイバーエージェント堂前 紀郎氏)

米国を中心に開発されてきた治療用アプリの多くは、研究・治験用にアプリを開発し、それを厳密な試験に通し、薬事承認され販売するというプロセスを経てきた。

しかし、米国では結果的に患者が治療用アプリを継続利用しないという課題も生まれているという。

「治療用アプリはデジタル・ヘルスケアサービスなので、ユーザーが使い続けたいと思うUIUX(デザインや体験)が重要であることが分かってきています。まず多くの患者様に使っていただき、より良くするというプロセスは大きな顧客基盤を持つドラッグストアさんの強みが活きる開発モデルになると考えています」(サイバーエージェント窪田 海人氏)

〈取材協力〉

代表取締役社長

堂前 紀郎氏

デジタル創薬準備室 責任者

窪田 海人氏